时间:2025-11-13 15:56点击:59

中国为什么选择马克思主义

作者:朱云川

中国人为什么选择马克思主义?马克思主义的共产主义,就是中国黄老道学的太平盛世。乌托邦,则是中国墨家的大同理想。

文明自信:跨越时空的理想共鸣

亲爱的朋友们:

大家好!今天,我想和大家探讨一个深刻的话题:中国人为什么选择了马克思主义。这背后,有着跨越时空的文化碰撞与理想共鸣。

历史困境下的迷茫与探索

回顾近代中国的历史,那是一部充满屈辱与苦难的血泪史。鸦片战争的炮火轰开了中国紧闭的国门,列强的铁蹄肆意践踏我们的土地。从签订《南京条约》开始,一系列不平等条约如枷锁般束缚着中国。国家主权丧失,经济濒临崩溃,人民生活在水深火热之中。

据统计,自1840年到1919年这近八十年间,中国签订的不平等条约多达700多个。在这样的困境下,无数仁人志士开始了救亡图存的探索。从洋务运动的“师夷长技以制夷”,到戊戌变法的资本主义改良尝试,再到辛亥革命的社会主义暴力革命,各种主义和思潮纷纷登场,但都未能从根本上改变中国的命运。

马克思主义与中国传统理想的契合

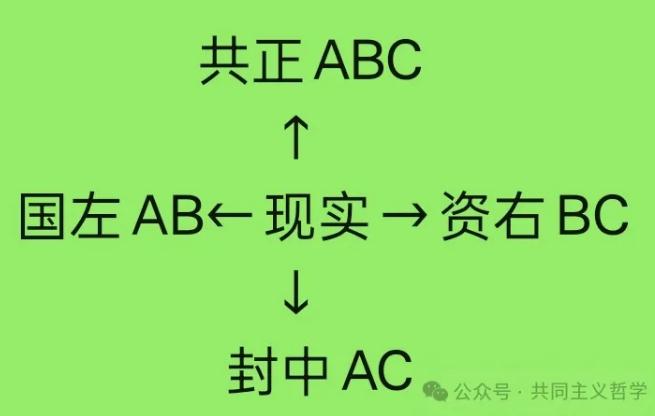

就在中国陷入迷茫之时,马克思主义传入了中国。很多人或许会问,这来自西方的思想,为何能在中国这片古老的土地上生根发芽呢?其实,马克思主义所描绘的共产主义社会,与中国黄老道学的太平盛世有着惊人的相似之处。

黄老道学追求的太平盛世,是一个以道莅天下、以正治国、以百姓心为心的因而社会和谐、人民安居乐业、没有战争和剥削的正常无病世界。《太平经》中描述:“太者,大也;平者,正也。”意思是大和谐、大公正的社会状态。马克思主义的共产主义社会,也是以正治国,治病救人,个人自由而全面发展的社会。这两种理想,虽然产生于不同的时代和文化背景,但都表达了对人类美好未来的向往。

再看看乌托邦与中国墨家的大同理想。墨家主张“兼爱”“非攻”,倡导人与人之间无差别地相爱,反对战争和侵略。《礼记·礼运》中描绘的大同世界:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。”这与乌托邦所描绘的人人平等、财产公有、按需分配的社会有着异曲同工之妙。

马克思主义的人民性、科学性与实践性

除了与中国传统理想的契合,马克思主义自身的人民性、科学性和实践性也是中国人选择它的重要原因。马克思主义是建立在求真务正、现实主义基础之上的科学理论,它揭示了人类社会发展的规律。正如恩格斯所说:“马克思发现了人类历史的发展规律,即历来为繁芜丛杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实:人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等。”这一理论为中国革命提供了科学的世界观和方法论。

同时,马克思主义强调实践,主张通过无产阶级革命和无产阶级专政来实现社会全面变革。在中国,马克思主义与中国的工人运动相结合,产生了中国共产党。中国共产党带领中国人民经过长期的奋斗,取得了新民主主义革命的胜利,建立了新中国。新中国成立后,又通过社会主义建设和改革开放,使中国发生了翻天覆地的变化。

结语

中国人选择马克思主义,是历史的必然。它不仅为中国革命和建设提供了强大的思想武器,也与中国的传统文化和理想相融合,焕发出新的生机与活力。今天,我们站在新时代的起点上,更应该坚定马克思主义信仰,继承和发扬中国优秀传统文化,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

让我们铭记历史,不忘初心,在马克思主义的指引下,向着更加美好的未来奋勇前行!

谢谢大家!

附录:中国为什么选择马克思主义

中国选择马克思主义是近代历史发展的必然结果,其根本原因可概括为以下几点:

一、历史教训的深刻总结

学习西方道路的失败

从洋务运动到辛亥革命,中国先进分子尝试通过学习西方器物、制度(如君主立宪、民主共和)挽救民族危亡,但均以失败告终。甲午战争惨败暴露了制度落后,辛亥革命后半殖民地半封建社会性质未变,证明资本主义道路在中国行不通。

十月革命的启示

1917年俄国十月革命胜利,建立了首个社会主义国家,为探索救国道路的中国先进分子提供了新方向。苏俄废除不平等条约、放弃在华特权的宣言,使中国知识分子对社会主义产生强烈认同。

二、马克思主义的科学性与实践性

理论逻辑严密

马克思主义以唯物史观、剩余价值学说和科学社会主义为理论基石,揭示了人类社会发展规律,为改造中国提供了科学指南。

实践成果的验证

十月革命将马克思主义从理论变为现实,证明其能指导无产阶级推翻剥削制度。中国先进分子意识到,只有马克思主义才能解决中国问题。

三、社会条件的成熟

阶级基础的形成

五四运动前夕,中国产业工人已达200万人,成为一支具有组织性、彻底革命性的新兴力量。工人阶级的壮大为马克思主义传播奠定了阶级基础。

思想启蒙的推动

新文化运动批判封建礼教,传播民主科学思想,为马克思主义传播创造了思想条件。李大钊、陈独秀等通过《新青年》等刊物系统介绍马克思主义,推动其成为进步思想主流。

巴黎和会的刺激

1919年巴黎和会将德国在山东的权益转交日本,暴露了帝国主义列强联合压迫中国的本质。五四运动的爆发加速了马克思主义与工人运动的结合。

四、文化传统的契合

大同理想的共鸣

中国传统文化中“天下为公”“民胞物与”等思想与共产主义理想存在契合点。艾思奇指出,马克思主义在中国生根,是因为它激活了中华民族追求大同社会的基因。

救亡图存的迫切需求

面对亡国灭种的危机,中国先进分子迫切需要一种能动员群众、彻底变革社会的理论。马克思主义强调群众史观和革命实践,契合了这一需求。

五、历史与人民的选择

道路探索的必然性

中国近代史证明,只有社会主义才能救中国。总书记指出:“中国特色社会主义道路是1840年以来特别是甲午战争以来,中国人民对其他救国途径的尝试全部碰壁之后作出的历史性选择。”

人民立场的契合

马克思主义坚持人民至上,强调为绝大多数人谋利益。中国共产党将马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,赢得了广大人民群众的衷心拥护。

结语

马克思主义在中国的传播与实践,是近代中国社会矛盾运动的必然结果,是先进分子在反复比较、探索中作出的理性选择。这一选择不仅改变了中国的命运,也深刻影响了世界历史进程。正如毛泽东所言:“中国产生了共产党,这是开天辟地的大事变。”马克思主义与中国具体实际相结合,为中国革命、建设和改革提供了根本遵循。